些細なことに心が揺れてしまう…そんな“生きづらさ”を感じているあなたへ。

HSPという気質を知ることで、少しずつ心が軽くなるヒントを見つけていきましょう。

HSPとは?「気質」と「病気」との違いを知ろう

「HSP」って、一体なんのことでしょう?

生きづらいと感じるけど、私もそうなのかもしれない、という方のために、ご説明します。

- HSPは病気ではなく「気質」の一種

- 5人に1人が該当すると言われるHSP

HSPは病気ではなく「気質」の一種

HSPとは、「Highly Sensitive Person」の略です。

日本語では「超敏感さん」という風にも言われていますね(ここではHSPと表現します)。

HSPは、病気ではなく「気質」の一種です。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐医学的な診断名ではなく、生まれ持った感受性の高さを指す心理的な傾向です。

なぜ病気ではないのか?

HSPは脳の情報処理の深さや感覚の鋭さによって、周囲の刺激に敏感に反応する性質のこと。

異常ではなく“個性”のひとつだからです。

病気のように、治療が必要なものではありません。

理解と工夫によって快適に過ごすことが可能です!

たとえば、人混みや騒音に強いストレスを感じたり、他人の感情に深く共感しすぎて疲れてしまうことがあります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐これはHSPの特徴であって、本人の努力不足ではありません。

むしろ、繊細さゆえに人の気持ちに寄り添える力や、細部に気づく力を持っているとも言えます。

だから、自分を責めないでくださいね。

HSPのことを正しく理解して、心を楽にしていきましょう。

【3分で簡単】アダルトチルドレン診断!

もし、あなたが「アダルトチルドレンかも」と思った場合、以下の診断を行うことで、「あなたのアダルトチルドレン指数」を出すことができます!

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐LINE登録で簡単に診断できるので、試してみてくださいね!

5人に1人が該当すると言われるHSP

HSP(Highly Sensitive Person)は、人口の約5人に1人が該当すると言われるほど、決して珍しい存在ではありません。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐全体の20%程度が高い感受性を持つ気質を備えているという研究結果に基づいています。

この割合の高さは、HSPが特別な症状や障害ではないことを示しています。

HSPは社会の中で十分に一般的な気質で、理解と配慮が求められる存在です。

たとえば、職場や学校で「音や匂いに敏感」「人の感情に強く影響される」といった特徴を持つ人がいた場合、それはHSPの可能性があります。

本人が気づいていないことも多く、周囲の理解があることでストレスを軽減できるケースもあります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐HSPは身近なものです。

この症状を特別視するのではなく、自然な個性として受け入れることが大切ですね。

HSPへの理解が広がれば、より安心して自分らしく生きられる社会につながります。

\HSPについての関連記事はこちら/

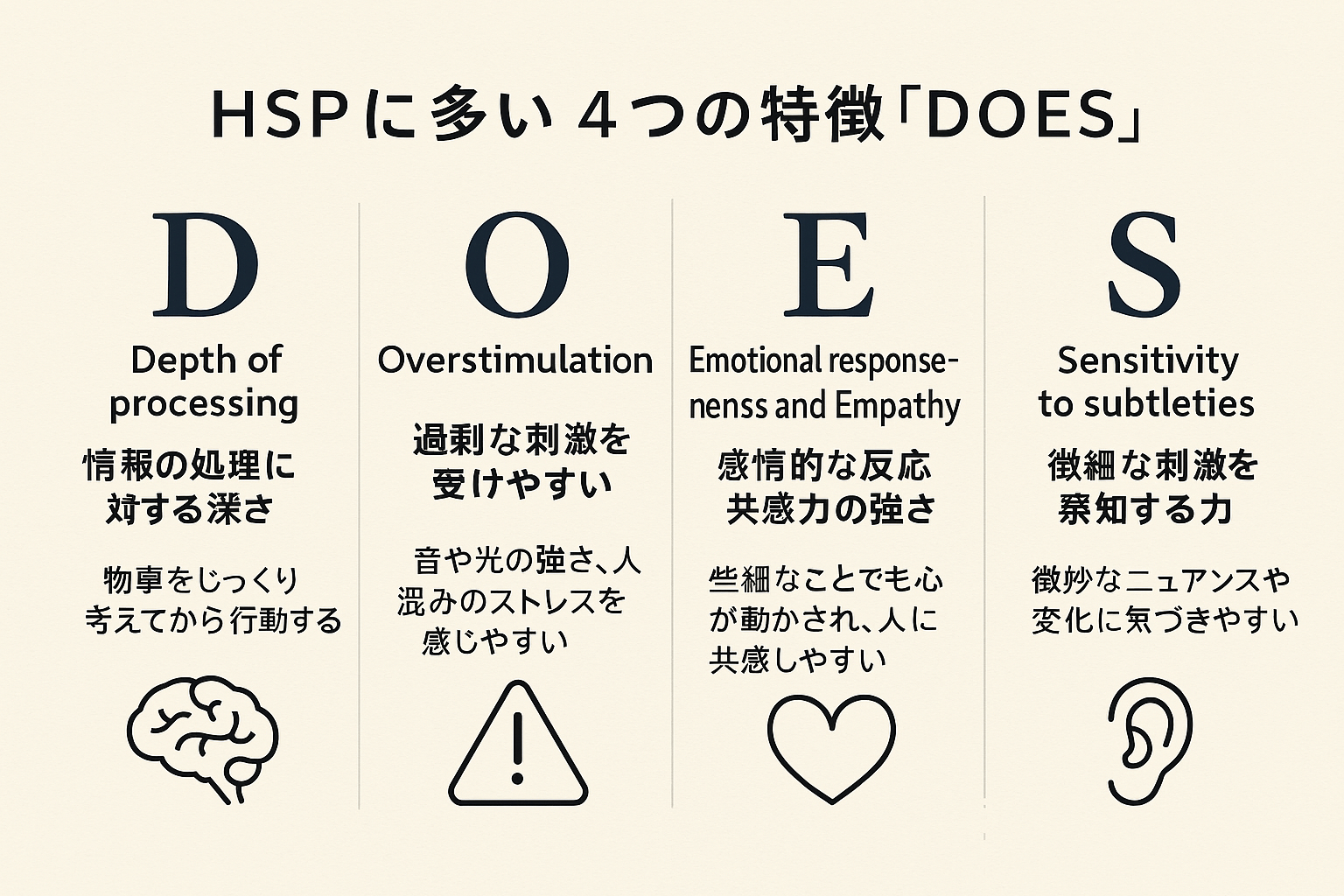

HSPに多い4つの特徴(DOESとは)

次に、HSPの特徴を説明いたします。

この記事を読んでいるあなたは、どの項目が該当するでしょうか?

- 考え方が深くて複雑(D : Depth of Processing)

- 刺激に敏感で、疲れやすい(O : Overstimulation)

- 卓越した共感力(E : Emotional Responsiveness/Empathy)

- 音・光・匂いなどへの強い感覚(S : ensitivity to Subtleties)

タイトルにある、DOES(ダズ)に沿って、説明をしていきます。

考え方が深くて複雑(D:Depth of Processing)

HSPの特徴のひとつに「考え方が深くて複雑」という傾向があります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐これは、物事を表面的に捉えるのではなく、背景や意味、他者の気持ちまで多角的に考える力があるということです。

このような深い情報処理は、HSPの脳が刺激を丁寧に分析し、細部まで理解しようとする性質によるものです。

そのため、意思決定に時間がかかったり、些細な出来事にも長く思いを巡らせることがあります。

たとえば、相手からの何気ない一言に対して

「どういう意図だったのか」

「自分の言動が影響したのか」

・・と、考え込んでしまうことがありませんか?

これは過剰反応ではなく、相手との関係性や状況を深く理解しようとする力の表れです。

つまり、HSPの「深く考える力」は、繊細さの裏にある大きな強みです。

自分を責めるのではなく、「思慮深さ」という価値として受け止めることで、より楽に生きるヒントが見えてきます。

刺激に敏感で疲れる(O:Overstimulation)

次に、HSPには「刺激に敏感で疲れやすい」という傾向があります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐これは、五感や周囲の情報に対して脳が過剰に反応しやすく、通常よりも多くのエネルギーを消耗するためです。

理由として、HSPの脳は外部からの刺激(音、光、人の感情、匂いなど)を細かく処理しようとするため、短時間でも情報量が多く感じられ、疲労につながります。

特に人混みや騒がしい場所では、無意識に周囲を気にしてしまい、心身が緊張状態になりやすいのです。

たとえば、ショッピングモールで買い物をしただけでも

「音が多すぎて疲れた」

「人の表情を読みすぎて気を使った」

と感じることがあります。

これは弱さではなく、感受性が高い証です。

つまり、刺激に敏感で疲れやすいという性質は、繊細さゆえの自然な反応です。

自分を責めるのではなく、こまめな休息や静かな環境を意識することで、快適に過ごす工夫ができます。

卓越した共感力(E:Emotional Responsiveness/Empathy)

次に「卓越した共感力」についてご説明します。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐これは、他人の感情や空気を敏感に察知し、深く共感する力が非常に高いということです。

HSPは脳の感情処理領域が活発ですから、相手の表情や声のトーン、微細な変化にすぐ気づくなどがあるでしょう。

そのため、他人の気持ちに寄り添いやすく、場の雰囲気を和らげる存在になることもあります。

一方で、他人の感情を自分のことのように感じてしまい、疲れやすくなることもあります。

たとえば、友人が落ち込んでいるとき、

「何も言っていなくても、なんとなく気づいてしまう」

「相手の悲しみが自分にも重くのしかかる」

このような経験があるかもしれません。

これは、感受性が高く、心の動きに深く反応する力の表れです。

HSPの共感力は人間関係において大きな強みです。

自分の感情と他人の感情を切り分ける練習をすることで、より健やかにその力を活かすことができます。

音・光・匂いなどへの鋭い感覚(S:Sensitivity to Subtleties)

他には、「音・光・匂いなどへの鋭い感覚」があります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐五感が非常に敏感で、周囲の刺激を強く感じやすいという性質です。

理由として、HSPの神経系は外部からの感覚情報を細かく拾い、深く処理するため、他の人が気づかないような微細な刺激にも反応します。

心地よい香りや静かな音には強く癒される一方で、騒音や強い光、刺激の強い匂いにはすぐに疲れてしまうことがあります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐・蛍光灯のちらつき。

・冷蔵庫のモーター音。

・誰かの香水の匂い。

「自分だけがそういうものが気になって集中できなかった」

そんな経験はありませんか?

これは感覚が鋭いからこそ起こる、自然な反応です。

HSPの感覚の鋭さは、繊細な美しさや心地よさを深く味わえる力でもあります。

自分に合った環境を整えることで、その感受性を快適に活かすことができます。

HSP気質とアダルトチルドレンは似てる?違いと関連性

HSPとアダルトチルドレンは、繊細さや生きづらさといった共通点から混同されやすい気質ですが、実はその背景や成り立ちは異なります。

まず、それぞれの定義の違いを整理し、次に両者が重なって見える理由について解説します。

- 定義の違い

- 重なりやすい理由

理解を深めることで、自分自身の特性をより正確に捉え、適切な対処や支援につなげるヒントとなるでしょう。

定義の違い

HSPとアダルトチルドレンは、似たような悩みを抱えることがありますが、定義はまったく異なります。

【HSP(Highly Sensitive Person)】

生まれつき感受性が高く、刺激に敏感な気質を持つ人を指します。

【アダルトチルドレン(AC)】

機能不全家庭で育ったことによる心理的影響を抱える人を指します。

HSPは先天的な神経特性に基づくものであり、病気ではなく「気質」として捉えられます。

対してACは、育った環境や親との関係性など後天的な要因によって形成される心の傾向です。

HSPの人は人混みや騒音に疲れやすいなど、「感覚的な反応が強い」。

対してACの人は「人に嫌われたくない」「自分の感情を抑えてしまう」といった「対人関係のパターンに悩むことが多い」です。

つまり、HSPとACは混同されがちですが、根本的な成り立ちが異なります。

それぞれの定義を理解することで、自分の課題に合った対処法を選びやすくなります。

重なりやすい理由

HSPとアダルトチルドレンは、異なる定義を持ちながらも、似たような悩みや行動パターンを示すことがあり、重なって見えることがあります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐それは、両者ともに「過剰な気配り」「自己否定傾向」「人間関係の疲れやすさ」など、繊細さに起因する反応が共通しているからです。

HSPは生まれつき刺激に敏感で、他人の感情や空気を深く読み取る傾向があります。

一方、アダルトチルドレンは、幼少期の不安定な家庭環境によって「人に合わせすぎる」「感情を抑える」といった対処行動を身につけることが多く、結果的に似たような振る舞いになることがあります。

たとえば、どちらも「人に嫌われたくない」「場の空気を乱したくない」と考えすぎて疲れてしまうことがありますが、HSPは感受性の高さから、ACは過去の経験からそうした行動をとっているのです。

つまり、HSPとACは原因が異なるにもかかわらず、表面的な行動や悩みが似ているため、重なって見えるのです。

違いを理解することで、自分に合ったケアや支援を選びやすくなります。

HSPの気質を持つ人が感じやすい悩み

HSP気質を持つ人は、日常のさまざまな場面で独特の悩みを抱えやすい傾向があります。

- 職場や人間関係でのストレス

- 自己否定・過剰な共感疲労

- 予定がない休日でもなぜか疲れる

この章では、このようなお悩みについて背景や対処のヒントを交えながら解説していきます。

職場や人間関係でのストレス

HSP気質を持つ人は、職場や人間関係において強いストレスを感じやすい傾向があります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐これは、周囲の感情や空気を敏感に察知し、相手に気を遣いすぎてしまうためです。

HSPは他人の表情や声のトーン、ちょっとした態度の変化にも反応し、「自分のせいかもしれない」と受け止めてしまうことが多いです。

また、会議や雑談などの場面でも、発言のタイミングや内容に過度に悩み、疲労を感じやすいでしょう。

たとえば、HSPの人には、こんなことが多いのではないでしょうか?

- 上司の機嫌が悪そうなときに「何か失礼なことを言ったかも」と不安になる。

- 同僚のちょっとした沈黙に「嫌われたのでは」と感じてしまう。

これは、感受性が高いからこその自然な反応です。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐HSPの人が職場や人間関係でストレスを感じやすいのは、繊細さゆえの気配りの結果です。

「自分の感情」と「他人の感情」を切り分ける意識を持ちましょう。

そうすると、少しずつ心の負担を軽くすることができますよ。

\HSPについての関連記事はこちら/

自己否定・過剰な共感疲労

HSP気質を持つ人は、自己否定や共感による疲労を感じやすい傾向があります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐他人の感情に強く反応しすぎることで、自分の感情を後回しにしがちだからです。

HSPは共感力が高く、相手の気持ちに深く寄り添うことができますが、その分「相手を傷つけていないか」「もっと気を配るべきだったのでは」と自分を責めてしまうことがあります。

これが積み重なると、自己肯定感が下がり、精神的な疲労につながります。

友人の悩みを聞いたあとにこんなことを何度も繰り返し考えたりするのではないでしょうか?

「ちゃんと支えられたかな」

「自分の言葉で余計に落ち込ませたかも」

「もっと◯◯したら良かったのかな・・」

などと、何度も振り返ってしまうことがあります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐これは優しさの裏返しですが、自分の心の余裕を削ってしまう原因にもなります。

つまり、自己否定や共感疲労は、HSPの繊細さと優しさが生む自然な反応なんです。

自分の感情を守るためには、距離感を意識した関わり方や、感情の境界線を引く練習が大切です。

予定がない休日でもなぜか疲れる

HSP気質を持つ人は、予定がない休日でもなぜか疲れを感じることがあります。

これは、

外的な刺激が少ない状況でも、内面的な思考や感情処理が活発に行われているためです。

HSPの人は、「思考が止まりにくい」んです。

「そういう癖がある」とも言えると思います!

たとえば、予定がなくてボケーっとくらしていいときにでも、以下のような状態になりませんか?

- 静かな環境でも頭の中で過去の出来事を振り返ってしまう。

- 将来の不安を想像したら、どんどん広がってしまう。

- 「何かしなければいけない」

- 「休みを有効に使わなければ!」

こんなことに頭の中を占領されて、結果的に心が休まらない、という状態・・。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐実際に何の行動もしていない休日を過ごしたとしても、頭の中でたくさんのエネルギーを使ってしまって、ぐったりしてしまうのではないでしょうか?

つまり、予定がなくても疲れるのは、HSPの深い情報処理と感受性による自然な反応です。

思い当たるところがある方は、意識的に「何もしない時間」を許可し、心の静けさを保つ工夫をしてみましょう。

【実体験】毎晩酔って父が母にDVをする家庭で育ち、

アダルトチルドレンの自分が人生と向き合っていく話

私(五十嵐)は、割と壮絶な人生を送ってきました。

私がアダルトチルドレンを克服するまで

全て実話を赤裸々に書いてますので、一度見てみてください。

HSP気質と上手に付き合うために

HSP気質は「生きづらさ」ではなく、「豊かな感受性」という個性です。

その個性を否定せず、日常の中でうまく活かすためには、視点の切り替えや環境づくりが重要です。

この章では、HSP気質と上手に付き合うための、実践的なヒントを以下の項目で順番にご紹介します。

- 「敏感すぎる」ではなく「感受性が豊か」と捉える

- 自分専用の「安心スペース」を作る

- SNSの見方を変える

- 感情を否定せず、ノートに書き出す習慣

「敏感すぎる」ではなく「感受性が豊か」と捉える

HSP気質を持つ人は、自分のことを「敏感すぎる」と感じてしまいがちですよね。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐でも、それは「感受性が豊か」ということなんですよ。

そう考えると、自己理解と自己肯定感が大きく変わると思いませんか?

この視点の転換は、自分の特性を、弱点ではなく、価値ある個性として受け入れる第一歩になります。

HSPは、音や光、人の感情などに敏感に反応しますが、それは「細やかに感じ取る力」があるということです。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐芸術や自然、言葉のニュアンスなど、他の人が気づかない美しさや意味を深く味わえるのは、感受性が豊かだからこそです。

- 映画のワンシーンに涙する。

- 誰かのちょっとした表情の変化に気づいて声をかけてあげようかと考える。

このようなことは、繊細さが人とのつながりや感動を生む力になっている証です。

「敏感すぎる」と否定するのではなく、「感受性が豊か」と肯定的に捉えることで、自分の気質を活かす道が開けます!

視点を変えるだけで、心の負担が軽くなり、日常が少しずつ生きやすくなっていきますよ。

\HSPについての関連記事はこちら/

自分専用の「安心スペース」を作る

HSP気質の人にとって、自分専用の「安心スペース」を作ることは、心の安定と回復にとても効果的です。

外部の刺激から距離を置き、自分の感覚や感情を落ち着けるための環境を意識的に整えましょう。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐HSPは音や光、人の気配などに敏感で、日常の中で無意識に疲れを溜めがちです。

【空間を用意する】・・過剰な刺激を遮断し、心身をリセットする。

【時間やアイテムを活用する】・・「自分だけの安心ルール」を持つ。

たとえば、照明を落とした静かな部屋で好きな香りを焚き、心地よい音楽を流してみましょう。

スマホをオフにして誰にも気を遣わない時間を確保すると、落ち着くかもしれません。

「安心スペース」はHSPの繊細な感覚を守るためのシェルターとなりますよ。

自分にとって心地よい環境を知り、意識的に整えて、日々の疲れをやさしく癒してましょう!

SNSの見方を変える

HSP気質の人がSNSとの付き合い方を見直すと、心の疲れを減っていくかもしれません。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐情報や感情に敏感なので、SNS上の投稿やコメントに過剰に反応してしまいますよね。

知らず知らずのうちにストレスを溜めてしまいがちです。

SNSは便利ですが、他人の価値観や感情が大量に流れ込む場でもあります。

HSPは他人の投稿やコメントを自分のことのように受け止めてしまい、「自分は何もできていない」「あの人に嫌われたかも」といった自己否定につながることもあります。

見方を変えて、情報に振り回されず、自分のペースを保つようにしましょう。

- フォローするアカウントを「安心できる」「心を穏やかになる」ものに絞る。

- SNSの通知をオフにする(見る時間を決める)。

次に、意識することは、他人の投稿を「その人の一部」として客観的に見る練習をしていきましょう。

SNSの見方を変えることは、HSPが自分の感情を守るための大切なセルフケアとなりますよ。

情報との距離感を意識することで、心の疲れを減らし、より穏やかな日常を築くことができます。

感情を否定せず、ノートに書き出す習慣

HSP気質の人が感情を否定せずノートに書き出す習慣をもつことは、心の整理と安定に非常に効果的です。

頭の中で渦巻く思考や感情を外に出すことで、自分の内面を客観的に見つめるための手段になります。

感受性が高いので、些細な出来事にも強く反応し、感情が複雑に絡み合ってしまいがちですよね。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐言葉にせず抱え込むと、モヤモヤが蓄積し、自己否定や不安につながることもあります。

ノートに書き出すと、感情を「見える化」し、整理しやすくなりますよ。

「今日は人と話すのがしんどかった」

「あの一言が気になっている」

そんな感じで、自由にそのまま書き出しましょう。

それだけでも、心が少し軽くなったりしますよ。

書くことに正解はなく、誰にも見せない前提で自由に書くことがポイントです。

感情を否定せずノートに書き出す習慣は、HSPの繊細な心を守るセルフケアのひとつです。

書くことで自分を受け止め、安心感を育てることができます。

\HSPについての関連記事はこちら/

HSPに向いている仕事・環境

HSP気質の人が心地よく働くためには、自分の感受性や特性に合った仕事や環境を選ぶことが大切です。

- 共感力を活かせる職種の例

- 人との距離感をコントロールできる働き方

- 「評価」よりも「安心感」を重視した仕事選びの視点

について紹介します。

自分らしく働くヒントを見つけてみましょう。

共感力を活かせる仕事例(カウンセラー・動物関係・事務職など)

HSP気質を持つ人は、共感力の高さを活かせる仕事に向いている傾向があります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐HSPの方は、他者の感情に敏感で、細やかな気配りや思いやりを自然に発揮できるからです。

相手の表情や言葉の裏にある気持ちを察する力に優れていて、安心感を与える存在になれます。

【カウンセラーや心理支援職】

HSPの方は、相手の表情や、言葉の裏にある気持ちを察する力に優れています。

だから、相手に安心感を与える存在になれますね。

人の心に寄り添うカウンセラーや心理支援のお仕事は、大きな適性があります。

【動物関係の仕事】

言葉を持たない存在に対しても、繊細な感覚で接することができ、信頼関係を築きやすいです。

【事務職など】

静かな環境で丁寧に作業する事務職のお仕事も、集中力と正確性を活かせる場面が多いです。

また、その環境が、心の安定につながります。

相談業務で「話しやすい」と言われたり、動物の微細な変化にすぐ気づいてケアできるなど、HSPならではの強みが発揮される場面は多くあるでしょう。

共感力を活かせる仕事は、HSPの繊細さが「価値」として活きる場です。

自分の気質に合った働き方を選ぶことで、無理なく力を発揮できるでしょう!

「人との距離感」がコントロールできる働き方が理想

HSP気質を持つ人にとって、他者との距離感を自分で調整できる環境が大切です。

それができれば、心の安定とパフォーマンス向上につながります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐過剰な刺激や気疲れを避けながら、自分のペースで仕事に集中できるからです。

HSPは人間関係において細やかな気配りができる人です。

その反面、やり取りが続くと精神的に消耗してしまいがちです。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐距離感をコントロールできる働き方とは、

→必要なときに人と関わる。

→そうでないときは静かな環境で作業に集中する。

そのような環境だと、感情の揺れや疲労を最小限に抑えることができますね。

- 在宅勤務

- フレックスタイム制

- 個人作業が中心の仕事

チャットやメールでのやり取りが中心であれば、相手の感情に過度に引きずられることも少なくなります。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐人との距離感を自分で調整できる働き方は、HSPの繊細さを守りながら力を発揮するための重要な要素です。

働く環境を選ぶ際には、仕事内容だけでなく「人との関わり方」にも注目することが大切です。

\HSPについての関連記事はこちら/

仕事選びの基準は「評価」より「安心感」

HSP気質を持つ人にとって、仕事選びの基準は「評価」よりも「安心感」を重視することが大切です。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐これは、外部からの刺激やプレッシャーに敏感なため、安定した環境のほうが本来の力を発揮しやすいからです。

一般的には「やりがい」や「高評価」「成果主義」が重視されがちですが、

HSPの人にとっては、やりがいや成果主義などの条件を重視するのではなく、

- 静かな職場であること。

- 理解ある上司の元で働けること。

- 無理のない業務量であること。

このように、心が落ち着く環境のほうが、長く働き続けるうえで重要です。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐過度な緊張や自己否定を避け、穏やかに仕事に向き合えることが大切ですね。

たとえば、周囲からの評価が高くても、常に競争や比較が求められる職場では疲弊しやすくなります。

一方で、評価は控えめでも、チームの雰囲気が穏やかで自分のペースを尊重してくれる職場では、心身ともに安定しやすくなります。

つまり、HSPにとっての「向いている仕事」とは、安心して自分らしく働ける環境です。

評価よりも安心感を軸に選ぶことで、長期的に充実した働き方が可能になります。

生きづらさを感じるなら、専門家の力を借りるのも一つの選択

日々のモヤモヤや生きづらさを、ひとりで抱え込まなくても大丈夫ですよ。

「誰かに聞いてもらうこと」で、どんなことが起こるか?

少し詳しく見ていきましょう。

以下の項目で説明していきますね。

- 専門家に聞いてもらうことのメリット

- 病気じゃないからこそカウンセリングが効果的

専門家に聞いてもらうことのメリット

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐専門家に相談する際、こんなことで悩んでいませんか?

「こんなことで相談していいのかな」

「話すほどのことじゃないかも」

心の中にしまい込まずに、専門家に話してみてください。

話してみることで、想像以上のメリットがあります。

- 思考の整理が進む

頭の中でぐるぐるしていた悩みも、言葉にすることで客観的に見られるようになります。

専門家は、話の中から「本当に困っていること」や「気づいていない感情」を丁寧に拾い上げてくれます。 - 否定されない安心感

評価やアドバイスではなく、まず「受け止めてもらえる」ことが、心の回復につながります。

身近な人は、プロではありません。何を言われるかわからないという強さは、「身近な人だから」「知り合いだから」ではないですか?

見ず知らずの専門家だからこそ、安心して話してみてください。 - 自分では気づけない視点が得られる

心理学的な知識や経験をもとに、今の状況を別の角度から見せてくれることがあります。

「そんな考え方もあるんだ」と気づくだけで、気持ちが少し楽になることも。 - 具体的な対処法が見つかる

漠然とした不安や生きづらさも、専門家は、一緒に言語化してくれますよ。

少しずつ「何をすればいいか」が見えてくるでしょう。

生活の中で実践できるヒントをもらえることも多いです。

専門家に相談することで得られるものは大きいと思います。

まずは、自分に合ったカウンセラーを見つけて欲しいです。

まずは初回1,000円のカウンセリング

その悩み、1人で抱え込まずに、話してみてください。

元アダルトチルドレンがあなたの話を聞きます。

心のモヤが晴れるようになりますよ。

\24時間いつでも予約可能/

病気じゃないからこそカウンセリングが効果的

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐「診断名がつかないから、相談するほどじゃない」

そんなふうに思っていませんか?

でも実は、病気とまでは言えない“生きづらさ”こそ、カウンセリングが力を発揮する領域なんですよ。

- グレーゾーンの悩みに対応できる

HSP気質やアダルトチルドレンの人は、日常の中で「なんとなく苦しい」「人といると疲れる」といった感覚を抱えがちです。

このような、“言葉にしづらい違和感”を、専門家は丁寧に扱ってくれます。 - 自分のパターンに気づける

繰り返してしまう人間関係の悩みや、自己否定のクセなど、無意識のパターンに気づくことができます。

気づくと、少しずつ生き方が変わっていきます。

これは、病気の治療ではなく、「自分を知る」ための時間となるでしょう。 - 予防的なケアとしての役割

心が限界を迎える前に、少しずつ整えていくことができます。

「今は大丈夫だけど、ちょっと話してみたい」そんな軽い気持ちでも、十分に意味があります。

自分の心の状態を知って、対策方法をもつ。

すると、自分の心とうまく付き合っていく方法を身に着けると、前向きな気持ちで過ごせるようになるでしょう。

【3分で簡単】アダルトチルドレン診断!

もし、あなたが「アダルトチルドレンかも」と思った場合、以下の診断を行うことで、「あなたのアダルトチルドレン指数」を出すことができます!

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐LINE登録で簡単に診断できるので、試してみてくださいね!

繊細な気質を理解し自分らしく生きていこう

「なんでこんなに気にしてしまうんだろう」「もっと強くなれたら楽なのに」

そんなふうに、自分の繊細さを責めてしまうことはありませんか?

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐繊細さは弱さではなく、豊かさの一部です。

人の気持ちに敏感で、空気を察する力がある。

だからこそ、深い共感や思いやりを持てるんですよ。

それは、誰にでも備わっているわけではない、かけがえのない資質ですよ。

とはいえ、その素晴らしい資質が、日常の中では「生きづらさ」として現れることもあります。

そんなときこそ、カウンセリングという選択肢が力になります。

- 自分の気質を知ることで、無理をしなくてよくなる

「どうしてこう感じるのか」がわかると、周囲と比べて落ち込むことが減ります。

自分に合ったペースや環境を選べるようになり、心が少しずつ自由になります。 - “こうあるべき”から離れて、自分らしい道を見つけられる

専門家と対話することで、これまでの思い込みや自己否定に気づくでしょう。

そして、「本当はどう生きたいか」に目を向けられるようになります。 - 話すことで、孤独がやわらぐ

誰にも言えなかった気持ちを、安心して話せる場所がある-。

それだけで、心の中にスペースが生まれ、次の一歩を踏み出す力になります。

繊細なあなたが、繊細なままで生きていけるように。

その第一歩として、カウンセリングを選ぶことは、決して特別なことではありません。

「ちょっと話してみようかな」そんな気持ちが芽生えたなら、それはもう十分なサインです。