機能不全家族とは?

機能不全家族とは、家族内のコミュニケーションや役割分担が適切に行われず、家族メンバーの心身の健康や成長に悪影響を及ぼす家庭のことです。

愛情が受け取りにくい家庭環境では、大人になってからも周囲に適合するのが難しいと感じることが多いかもしれません。

機能不全家族になりやすい原因は下記だと言われています。

- 虐待・ネグレクト

- 精神的・物理的に過干渉

- 愛情が不均等

原因①虐待・ネグレクト

「虐待・ネグレクト」は、子どもの心身の健康と成長に深刻な影響を与える問題です。

虐待やネグレクトは、子どもの健全な発達を阻害する要因となります。

虐待は、身体的、心理的、性的虐待を含みます。

それらは子どもに直接的な苦痛を与えます。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐ネグレクトとは「育児放棄」のこと。

子どもに必要な食事、衛生管理、教育などを提案しないなどのことを言います。

虐待やネグレクトは子どもの精神や肉体に直接的な苦痛を与え、結果的に機能不全家族になる大きな原因となります。

これらの行為によって、将来的に、以下のことが引き起こされる可能性があります。

- 子どもの心に深い傷を残す。

- 自己肯定感が低下する。

- 対人関係がうまく築けない。

例えば、親が感情的に不安定で、子どもに日常的に暴言を吐いたり無視することは、虐待にあたります。

また、経済的な困窮や親の無関心から、

・子どもが十分な食事を与えられない。

・学校にも行かせてもらえない。

この場合はネグレクトに該当します。

虐待やネグレクトは、子どもの基本的な権利を侵害する行為であり、早期の介入と支援が必要です。

関係機関との連携や地域社会のサポートを受けましょう。

子どもたちが安全で安心できる環境で成長できる社会を目指すことが大切です。

\関連記事はこちら/

原因②精神的・物理的に過干渉

子どもに精神的・物理的な過干渉が続くと、子どもの自立を阻害し、機能不全家族になりやすくなります。

親が過度に関与することで、子どもは自己決定の機会を失います。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐親が子どもの生活全般に過度に関与することで、子どもは自己決定の機会を失い、自己肯定感が低くなっていきます。

過干渉は、親が子どもの生活全般に過度に関与し、子どもの自律性を損なう状態を指します。

親が「自分の不安や欲求を満たすため」、子どもをコントロールする。

それは子どものためではなく、親自身のためだった。

例えば、親が子どもの交友関係や進路を過度に制限し、それが

子どもが自分の気持ちを無視されたと感じるものだったとしましょう。

そうすると、子どもは自分の意見を持つ機会を持てなくなり、自分で「こうしたい」と思うのをやめてしまうでしょう。

そして、ただ親の期待に応えようとするようになっていきます。

別の例です。

母親が娘の服装や髪型、友人関係にまで細かく指示し、娘が自分の意志で選択することを許さなかったとしましょう。

娘は「自分で服や髪型を選んだ経験がない」そのまま、大学生になるかもしれません。

すると、娘は常に母親に聞く・誰かの顔色を伺う大人になることでしょう。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐このように、過干渉は子どもの自立を妨げ、自己肯定感を低下させる要因となります。

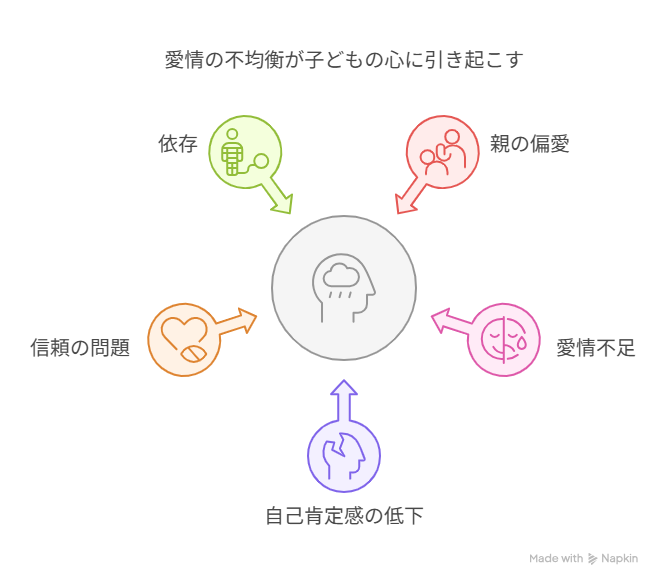

原因③愛情が不均等

機能不全家族の特徴の一つである「愛情の不均等」は、特定の子どもに偏った愛情が注がれる状態を指します。

弟、妹が生まれて下の子ばかりに愛情を注ぐようになり、「お姉ちゃんだから我慢しなさい」「お兄ちゃんだからしっかりしなさい」など、まだ幼いのに急に大人のように扱われてしまうとその子どもは愛情不足を感じてしまいます。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐親が「長男だから」「女の子だから」といった役割を押し付けると、愛情の不均等を生む原因となります。

また、親が特定の子どもを好み、その子だけに多くの時間や関心を注いでしまうと、ひいきされた子ども以外のきょうだいは、「自分は無視されている」と感じます。

その子どもたちは、自己価値がどんどん低くなり、「自分は愛される価値がない」と感じて、家族内でうまくコミュニケーションが取れなくなります。

「愛情の不均等」は、機能不全家族を生む深刻な問題です。

【3分で簡単】アダルトチルドレン診断!

もし、あなたが「アダルトチルドレンかも」と思った場合、以下の診断を行うことで、「あなたのアダルトチルドレン指数」を出すことができます!

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐LINE登録で簡単に診断できるので、試してみてくださいね!

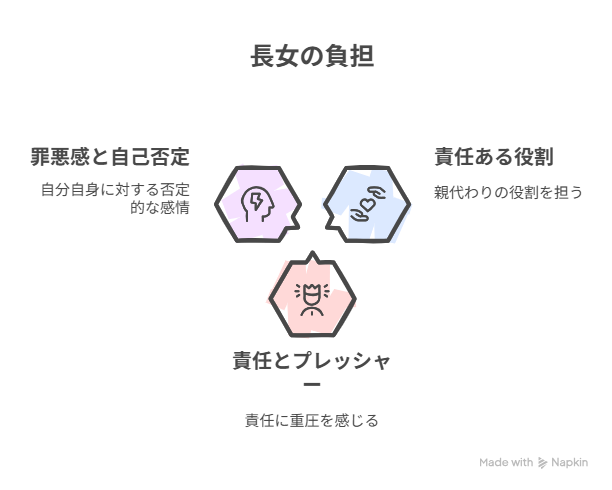

長女が担う役割とその影響

機能不全家族の長女は、大人になってから「生きづらさ」を感じる人が多いです。

彼女たちが家庭内で担った役割について、下記の項目で説明します。

- 「しっかり者」や「親代わり」の役割

- 長女が抱える責任感とプレッシャー

- 長女が感じやすい罪悪感と自己否定

「しっかり者」や「親代わり」の役割

機能不全家族の長女は、しばしば「しっかり者」や「親代わり」としての役割を担うことを強いられます。

このことで、長女におよぶ心理的影響は、

- 自己犠牲的な傾向を強める。

- 自己肯定感の低下につながる。

このようなことが起こりがちです。

たとえば、親が精神疾患を抱えていたりするケースでは、長女が家事や幼いきょうだいの世話を任されたのかもしれません。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐その際、長女は親からの「しっかりするべきだ」という期待に応えようとします。

そして、自分の感情や欲求を抑え込むことが習慣となります。

母親が神経質な場合、長女は母親の感情に敏感になり、常に気を配るようになります。

このような経験があると認識した方は、これからは自分の感情やニーズを大切にし、必要であれば専門家のサポートを求めましょう。

長女が抱える責任感とプレッシャー

機能不全家族で育った長女は、家庭内で多大な責任感とプレッシャーを抱えて生きてきました。

- 妹や弟の世話や家事を引き受け、自分が模範になろうとしてきた。

- 親の感情的な依存の対象となり、過剰な責任を負ってきた。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐この状況から、長女は自分個人の成長や願望を抑え込んでしまう。

本人が気が付かないうちに、責任感からそうしてしまうこともあるでしょう。

このことで、長女は大人になってからも、自己評価や人間関係に気を使い、悩みを抱えるようになっていきます。

長女が感じやすい罪悪感と自己否定

長女は親の過剰な期待や役割を背負いがちのため、自己犠牲的な傾向も出て来やすいです。

たとえば以下のような場合です。

- 親が長女に理想像を投影する。

長女は、親から過度な責任を負わされる(荷が重いと感じる)。 - 親と長女の間で共依存が生じた場合。

親の期待に応えたいと感じ、長女は自分の意思で行動しなくなる。

親は、長女に過保護・過干渉をしてしまうことがあります。

すると、長女は自立しづらくなっていきます。

親からの過度な批判や非難によって、自己肯定感が低くなるということもあります。

まずは初回1,000円のカウンセリング

その悩み、1人で抱え込まずに、話してみてください。

元アダルトチルドレンがあなたの話を聞きます。

心のモヤが晴れるようになりますよ。

\24時間いつでも予約可能/

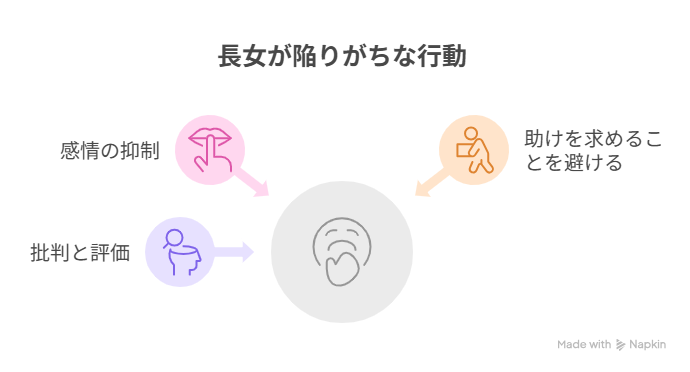

機能不全家族で育った長女の特徴

機能不全家族で育った長女の特徴を、下記の項目に分けて説明いたします。

- 完璧主義になりやすい

- 他人に頼れない・甘えられない

- 過剰に他人の感情を気にする

- 自己犠牲をしがちでNOと言えない

完璧主義になりやすい

長女は、家族内での過度な期待や批判を受けて育ってきました。

- 長女は家族の期待を一身に背負う。

だから、完璧でありたい。期待に応えたい。

そう思って、常にがんばり続けてしまう。 - 親が子どもに対して批判やダメ出しをしてしまう。

子どもは「批判やダメ出しをされないようにしよう」と考えるようになる。

このような状態が続くと、長女は孤独感や無力感を感じるようになります。

無意識に無理をし続けているので、その原因に気付けなかった人もいるでしょう。

つらくなったら、無理せず、妥協や休息すればよい、という風に変えていきましょう。

他人に頼れない・甘えられない

機能不全家族で育った長女は、他人に頼ったり甘えられないと感じやすいです。

過去の家庭環境で、親が過度に支配的だった。

または、親が子どもに無関心だった。

このような状況で、適切な愛情を受けずに大人になった人は、他人に助けを求めたりすることに抵抗を感じるかもしれません。

- 「長女だから」と、自分の感情を抑制する。

(自分の感情を表現しない) - 他人に頼むことをしない。

自分で抱え込み、なんとかしてきた経験が続いた。 - 親から比較されたり批判を受けた。

他者からの評価を過剰に恐れる。

子ども時代に経験したことがないことは、大人になってもなかなかできないものですね。

このような方は、自己肯定感や対人関係を見直し改善していきましょう。

【実体験】毎晩酔って父が母にDVをする家庭で育ち、

アダルトチルドレンの自分が人生と向き合っていく話

私(五十嵐)は、割と壮絶な人生を送ってきました。

私がアダルトチルドレンを克服するまで

全て実話を赤裸々に書いてますので、一度見てみてください。

過剰に他人の感情を気にする

機能不全家族で育った長女は、過剰に他人の感情を気にすることが多く、自分の意見や感情を表現することが苦手な人が多いです。

家庭内でのトラブルや揉め事を避けたいために、意見を言わない。

家族の間に入って仲裁したり、我慢したりする。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐何かあったときすぐに対応できるよう、常に家族の反応を気にするという習慣が身についていませんか?

きょうだいが多いことで、長い期間、長女としてがんばってきたことでしょう。

意見を言わない、周囲の人々の顔色や機嫌が気になるという性質になってしまうのも当然ですね。

「生きづらさ」と感じた長女のあなたは、まずは自分の思いを把握するために周囲のサポートを求めましょう。

自己犠牲をしがちで、NOと言えない

上の項目の「顔色を見る」という特色に加えて、「NOと言えない」という傾向もあります。

家族の要求に応えるため、自分の予定や計画を変更したりする。

思ったことを言わなかったり、相手に意見を合わせてしまう、など。

このような自己犠牲の積み重ねは、精神的な負担を増やしてしまいます。

そんなあなたは、これからの人生では「NO」ということを学びましょう。

言い方なども含めて、少しずつ練習していけば大丈夫ですよ。

自己犠牲を減らし、精神的な健康の維持をめざしましょう。

自分のことも大切にしながら、人間関係を保つことができることを知っていただきたいです。

自分が機能不全家族で育った長女かもしれないと思ったら

自己理解を深めるセルフチェックリスト

あなた自身の経験を振り返り、自己理解を深めるために下記のチェックリストに答えてみましょう。

当てはまる項目が多いほど、機能不全家族で育った影響を受けている可能性があります。

以下の質問に、「はい/いいえ/どちらともいえない」で答えてください(個数をカウント)。

- 自分よりも他人のニーズを優先してしまう。

- 頼まれると断れないことが多い。

- 自分の意見を言うのが苦手だ。

- 自分の感情を表現することが難しい。

- 怒りや悲しみを抑え込むことが多い。

- 感情的になりたくないと思ってしまう(避ける)。

- 何事も完璧をこなそうとする。

- 「失敗したくない」と思っている。

- 自分に厳しい。

- 小さなことで罪悪感を感じやすい。

- 「自分が悪い」と思ってしまうことが多い。

- 「人に迷惑をかけてはいけない」と強く思う。

- 自分に自信がない。

- 自分を過小評価してしまう。

- 自分の良いところを見つけるのが難しい。

- 他人との境界線が曖昧になりやすい。

- 人に依存してしまうことがある

- 対人関係でストレスを感じることが多い。

- 子供の頃から親の世話をすることが多かった。

- 家族の中で、自分の役割が曖昧だと感じる。

- 親の期待に応えようとしすぎてしまう。

- 家族間でのコミュニケーションが少ない。

- 自分の気持ちをうまく伝えられない。

- 意見を言うと否定されることが多かった。

チェック後のアドバイス

- 「はい」が多い場合

機能不全家族で育った影響を受けている可能性が高いです。自己理解を深め、必要な場合は周囲のサポートを得ましょう。 - 「いいえ」が多い場合

機能不全家族の影響は少ないかもしれません。各項目の目に止まった質問について、別の視点から見たり、自己分析を深めてみるのもよいかもしれません。 - 「どちらともいえない」が多い場合

自分の感情や経験についての認識があまりできていないかもしれません。時間をかけて自己分析をしてみましょう。

このチェックリストは、自己理解の入り口に過ぎません。

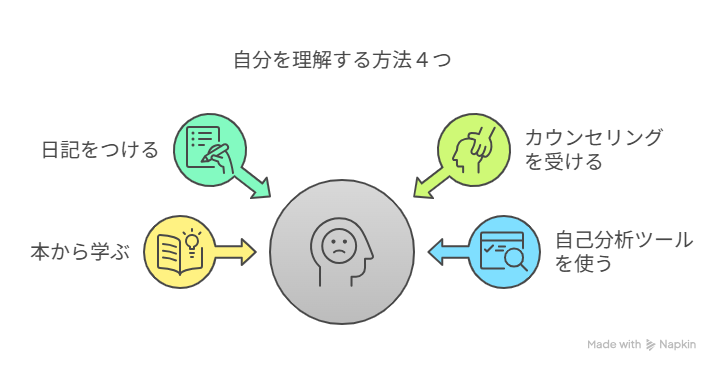

さらに理解を深めるための具体的な方法をご紹介します。

ここではアウトプットしたり、分析したりする方法をさらっと項目だけご紹介します。

- 日記をつける。

自分の思考や感情を書いてアウトプットする方法です。

自分を客観視できて、自己分析が深まるでしょう。 - カウンセリングを受ける。

専門家のサポートを受けながら、自分の過去や感情と向き合うことができます。 - 本から学ぶ。

機能不全家族に関する書籍を読み、知識を得ることで安心感を得られます。 - 自己分析ツールを使う。

診断テストなどを使うことにより、自分を客観視しやすくなります。

自分と向き合う作業は、つらいこともあると思います。

焦らずゆっくり進めば良い、という気持ちで試してみてくださいね。

\関連記事はこちら/

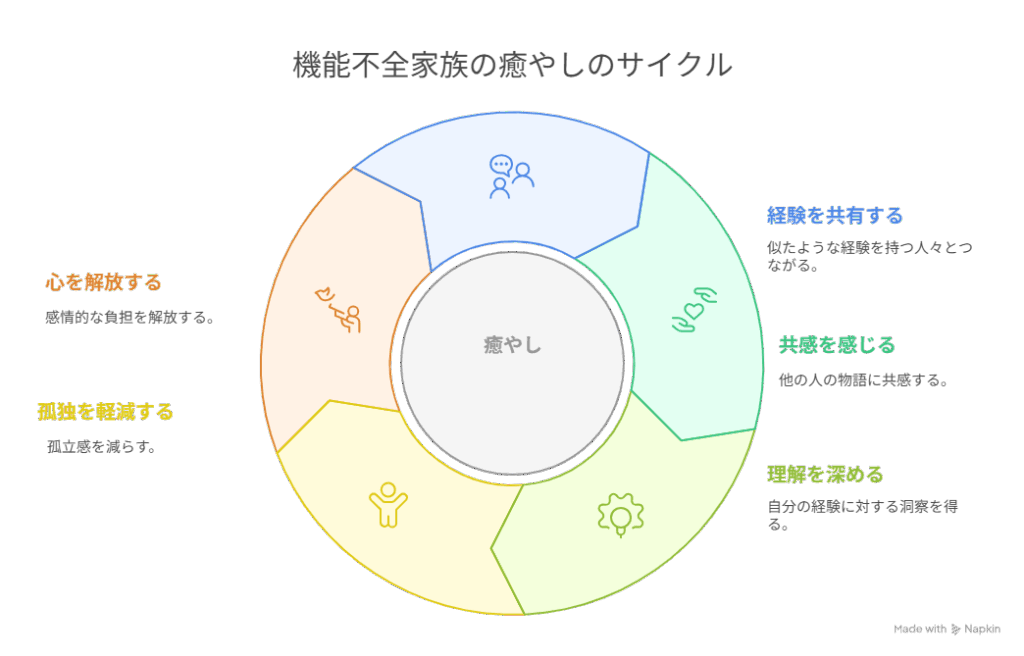

同じ経験を持つ人の体験談を聞く

同じ経験の人の話を聞くことは、とても重要です。

- 同じ経験の人に共感できる。

- 自分の経験に対する理解が深まる。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐孤独感が軽減しますよ。

「私だけではないんだ、、」って思えますね。

機能不全家族で育った人は、家庭内で愛情や肯定された経験が不足しています。

虐待やネグレクトを受けた経験がありますか?

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐そういう方は、この経験について、他者からの共感や理解を感じることで、心が解放されるでしょう。

似た経験の人と話すことも、孤立感が軽減することもありますよ。

たとえばサポートグループや、オンラインのコミュニティも探してみましょう。

経験を話し合うことでお互いを支え合うことができます。

機能不全家族で育った長女が生きづらさを克服する方法

この項目では、機能不全家族で育った長女が生きづらさを克服する方法について説明します。

- 自分を許し、いたわる習慣をつけること

- 家族との距離を見直し、境界線を持つこと

- カウンセリングやセラピーを活用すること

- 支え合えるコミュニティに参加すること

自分を許し、いたわる習慣をつける

機能不全家族で「親の期待に応えようと必死だった長女」は、知らず知らずのうちに自分を厳しく追い込んでしまうことがあります。

この生きづらさを乗り越えるためには、「自分を許し、いたわる習慣」を少しずつ身につけることが大切です。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐たとえば、失敗したときに「まだまだだ」と責めるのではなく、「ここまでよくがんばったねえ!」って自分を褒めてあげましょう。

疲れたときには無理をせず、「今は休んでもいいよ」と自分に優しく声をかけましょう。

小さな達成にも「よくやったね!」とねぎらいの言葉をかけると、心が少しずつほぐれていくでしょう。

焦らず、やさしい目で自分を見守ることから始めていきましょう!

家族との距離を見直し、境界線を持つ

機能不全家族で育った長女は、家族に必要以上に気を使い、自分を後回しにしてしまうことがよくあります。

家族との距離を見直し、自分の心を守るための境界線を持つことは、とても大切です。

たとえば、

- 「家族の問題をすべて自分が背負わなくてもいい」と考え直すこと。

- 無理な頼み事はやさしく断ること。

- 「これは私の問題ではない」と、心の中で線を引くこと。

これらは大切なことです。

初めは罪悪感を覚えるかもしれません。

ですが、これは自分の心を大切にするためには必要なことですよ。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐家族との距離を適切に保つことで、心に少しずつ余裕が生まれ、自分らしく生きる力が育っていきます。

自分を守ることは、わがままではありません。

「自己尊重の一歩」を経験してくださいね!

カウンセリングやセラピーの活用

機能不全家族で育った長女は、周りに頼れず1人で抱え込むことが多く、大人になっても生きづらさを感じやすくなりやすいです。

この生きづらさを乗り越えるために、カウンセリングやセラピーを活用するのは有効です。

カウンセリングでは、自分の思いを安心して話せる場が用意されています。

- 話すだけで心が軽くなる。

- 過去の経験を記憶を遡りながら整理できる。

- 自分を責めずに受け止められるようになる。

このような経験が得られるでしょう。

セラピーでは、具体的な気持ちのほぐし方がわかったり、自分を大切にする新しい考え方を学べます。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐1人で抱え込まず、専門家と一緒に進むことができるので、自分を守る力が育っていきますよ。

焦らず自分と向き合うと、生きづらさが和らいでいきますよ。

小さな一歩から、始めてくださいね。

支え合えるコミュニティに参加する

機能不全家族で育った長女は、幼い頃から1人で頑張ることが当たり前になり、誰かに頼ることが苦手かもしれません。

でも、生きづらさを乗り越えるために、安心して支え合えるコミュニティに参加してみてください。

例えば、同じような経験を持つ人達が集まる場所や、安心して話せるグループに参加することで「ひとりじゃない」と感じられるようになります。

- 他人の経験を聞く。

- 自分の思いを少しずつ話す。

そうしていくことで、自分の心の荷物を下ろすことができるようになっていくでしょう。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐最初は勇気がいるかもしれませんが、小さなつながりが心の支えになりますよ。

「誰かと支え合う」という経験を重ねていくと、自分を責めず、生きる力が育っていきます。

焦らず、自分のペースで一歩を踏み出しましょう。

抱えている生きづらさを理解し克服していこう

機能不全家族で育った長女は、人に頼ることが苦手だったり、自分に厳しすぎたりと、知らずしらずのうちに生きづらさを抱えがちです。

まずは、あなた自身がこのような生きづらさをしていることに気づきましょう。

自分を責めるのではなく、理解することが大切ですよ。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐「なぜ私は頑張りすぎてしまうのだろう」と感じたとき、「私が弱いからだ」と決めつけなくてもいいですよ。

たとえば、そういうときは、「子供の頃は仕方がなかったなぁ」というように、自分の背景を優しく見つめましょう。

その理由を理解できるようになると、心の緊張が少しずつほどけていきますよ。

自分をいたわりながら小さな変化を積み重ねていくー。

すると、生きることがずっと楽になっていくんです。

リフレッシュJOY五十嵐

リフレッシュJOY五十嵐「生きづらさ」は、自分を理解し受け止めることで、必ず乗り越えられますよ。

もし1人では難しいと感じたのなら、カウンセリングを利用してくださいね。

自分を支える、もう一つの手をそっと伸ばしてみてください。

あなたと一緒に、あなたらしい人生を探すお手伝いをさせていただきます。